このブログは資格勉強をテーマにお役立ち情報を紹介しています。

基本情報技術者試験が難しすぎる。全く分からなかった。

このように思われている方に、基本情報技術者試験がなぜ難しいのかをお伝えいたします。

難しさの理由を知ることでどのような勉強をすれば良いかが分かると思います。

また、次の受験に向けてモチベーションアップとなる情報もお伝えしますので、少しでも資格勉強の助けになればと思います。

- この記事で分かること

-

- 基本情報技術者の難しさ

- 勉強対策

- モチベーションアップ

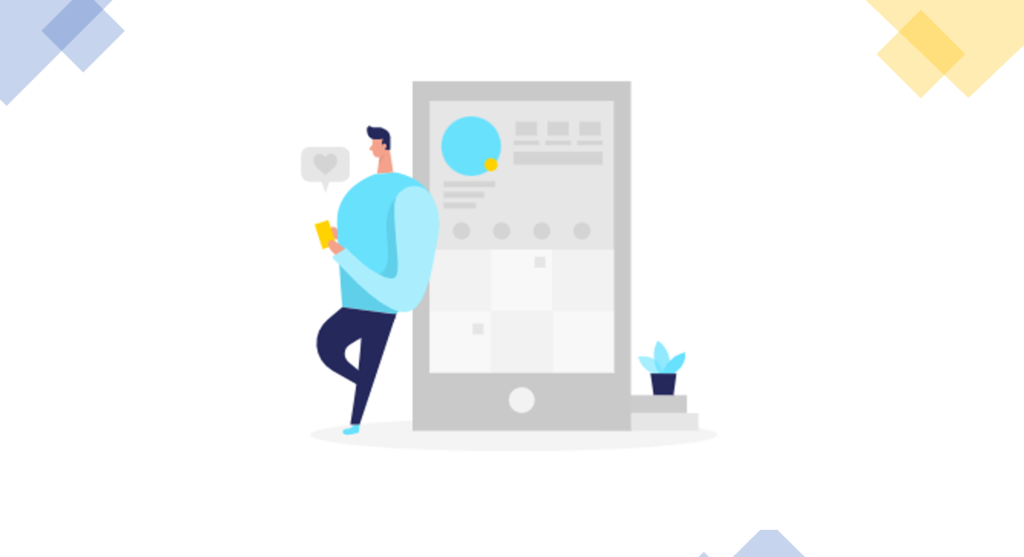

基本情報技術者試験とは?

- IT人材向けの国家資格

- 合格率40%付近

IT人材向けの国家資格

基本情報技術者試験は、IT人材向けの国家資格です。

IT若手エンジニアの登竜門として活用されることもあり、試験難易度はレベル2となります。ITパスポートや情報セキュリティマネジメントよりも難しいです。

このため、特に他業種の方や学生にとっては、難しすぎると感じてしまうのも無理はありません。

合格率40%

- 紙形式(2009~2019年) 合格率:約25%

- CBT形式(2020年以降) 合格率:約40%

- 受験者数は毎年10万人程度

合格率はCBT(Computer Based Testing)が採用された2020年以降は40%付近です。

受験者数は毎年10万人程度と多く、人気のある資格です。

IT若手社員やITパスポート取得者が多く受けるのにもかかわらず、半数以上が落ちてしまいますので難しい国家資格と言えます。

基本情報技術者試験はIT人材向けの資格なので、専門外のひとにはかなり難しいです。

基本情報技術者が難しい3つの理由

- 試験範囲が広い

- 最新のIT動向から出題されやすい

- 科目Bが難しい

1. 試験範囲が広い

基本情報技術者試験の試験範囲はかなり広いです。

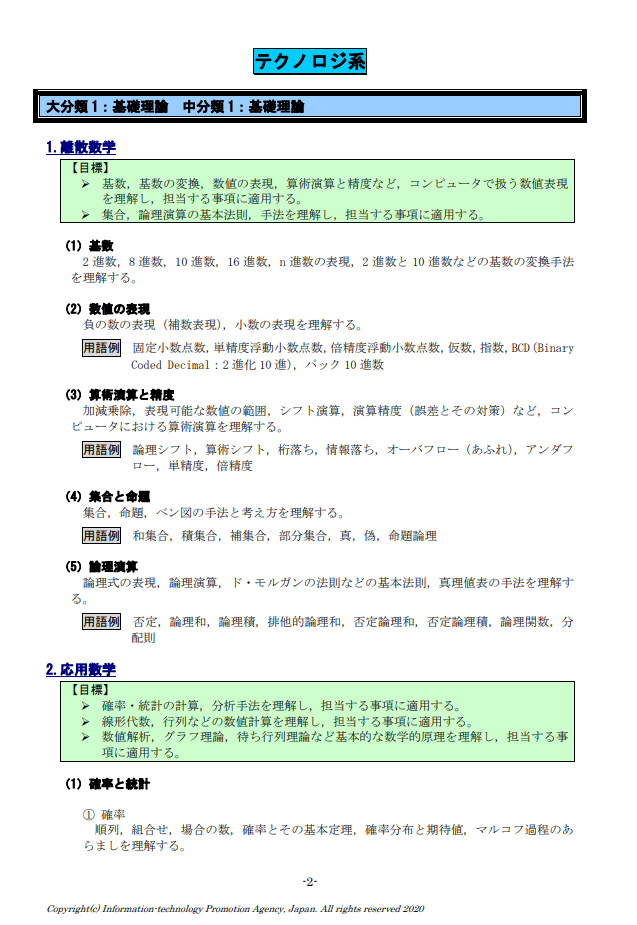

下記は現在の最新シラバス(ver7.1)のなかの1ページを抜粋したものです。

この1ページだけでもなかなかのボリュームがありますが、なんと全部で117ページもあります。

このため勉強時間は200時間が必要となり、資格勉強に時間が取れない方には厳しい試験です。

本番1週間前から猛勉強しても間に合わない・・・

2. 最新のIT動向から出題されやすい

基本情報技術者試験の出題範囲は毎年変更されます。

最新シラバスからは、多い時は全体の1~2割程度の問題が出題されるイメージであり、最新シラバス対策をしっかり行っていないと、本番ではじめてみる問題がでてくるので点数が下がってしまいます。

過去問では6割超えていたのに本番で点数が下がってしまった…

3. 科目Bが難しい

科目Bはアルゴリズムとプログラミング(疑似言語)が難しく、さらに配点も8割と高いです。

アルゴリズムとプログラミングは、単純に参考書を読むだけでは問題を解くことができず、特に普段からプログラミングを勉強していない非IT系の人は苦戦します。

また、時間も足りないので、どこかの問題でつまづくとあっという間に時間がたち、点数を大きく落としてしまいます。

アルゴリズムとプログラミングの問題が難しすぎる…

勉強対策

基本情報技術者試験に合格するためには、どんな勉強法をすればよい?

- 試験範囲が広い

→動画アプリで効率良く勉強

. - 最新のIT動向から出題されやすい

→最新シラバス対策

. - 科目Bが難しい

→過去問と参考書をコツコツ

→それでも厳しい場合はWeb講座

動画アプリで効率良く勉強

- 動画アプリの良いところ

-

- 大事なところを効率良く勉強

- 内容が頭にすっと入りやすい

- 倍速で大幅時間短縮

IT初心者の方が参考書や過去問で勉強する場合はかなり労力と時間がかかります。

勉強時間は200時間が推奨と言われています。

効率良く学習するためには動画アプリがおすすめです。基礎的な内容から応用まで丁寧に解説してくれるので、内容があたまにすっと入ってきます。

資格勉強は動画が人気です。

おすすめの動画アプリは2つあります。

◆Udemy

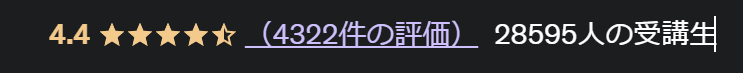

Udemyはアメリカ発の動画学習ツールで、非常にコスパが良く人気です。

Udemy講師は厳しい動画審査を通過する必要があり、ライバルも多いため、動画のクオリティは非常に高いです。

IT基礎からしっかりと講義してくれるので初心者の方にもおすすめです。動画は11時間で、1.5倍速なら8時間程度でひととおりの勉強ができるので、効率が良いです。

23年5月時点で、28595人が購入して評価は★4.4とかなり高いです。多くの方がこの動画で学習して満足していることが分かります。

Udemyについては、下記の記事に詳しく書いていますのでご覧ください。

》基本情報技術者試験の学習にUdemyはあり?

◆スタディングアプリ

スタディングアプリは、スマホで学習や勉強を支援してくれるアプリです。

- メリット

-

- 時間や場所に制約されない

- 効率良く学習できる

- 進捗管理がある

スマホアプリによるWeb動画で学習することができます。また、テストやクイズ形式の学習も備わっており、理解度の確認やチェックを行うことができます。

特に学習フローや進捗管理機能が便利で、スマホ1つで計画的に学習することができます。

- 口コミ評価は23年4月時点で200件を超えており高評価です。

》基本情報技術者試験の合格者の声(スタディング公式サイト)

スタディングアプリは、下記の記事に詳しくまとめていますのでご覧ください。

》基本情報技術者試験のスタディングアプリの口コミは?メリット・デメリットも解説

Udemyはコスパ良く勉強したい方におすすめです。一方、スタディングはアプリ1つで完結させたい方やスケジュール管理機能を利用したい方におすすめです。

最新シラバス対策

最新シラバス対策は参考書が確実です。

その理由は、参考書は毎年改定版が発売されるので確実に最新シラバス対策を行うことができるからです。

おすすめの参考書は、情報量が多く、最新シラバスに対応した下記となります。

・最新シラバスに対応

・情報量が多い

・イラストも多く分かりやすい

・アマゾンランキング1位

・口コミも良い

参考書の必要性については、下記の記事に詳しくまとめていますのでご覧ください。

》基本情報技術者試験の勉強に参考書はいる? いらない?【おすすめを紹介】

科目Bが難しい

科目Bのアルゴリズムとプログラミングは、配点が8割を占め、かなり難しいです。

基本情報技術者試験に合格するためには、アルゴリズムとプログラミングをしっかりと勉強する必要があります。

アルゴリズムとプログラミングは、疑似言語で出題されます。

2023年4月から問題形式が大きく変わり、実際のPythonやjavaなどのプログラミング言語ではなく、疑似言語(世の中に存在しない仮想言語)での出題となりました。

アルゴリズムとプログラミングの勉強は、疑似言語の基礎構文とルールをまず覚えましょう。

疑似言語の基礎構文とルールを勉強するのは参考書がよいです。アルゴリズムとプログラミングは、参考書で抜け漏れなく勉強しておかないと、分からない構文などが本番で出てきてしまうとと解けないからです。

おすすめの参考書は下記となります。

・基礎からきっちり学べる

・最新試験の疑似言語に対応している

・易しい表現で書かれている

・レビュー口コミ評価も高い

アルゴリズムとプログラミングの勉強については、下記の記事にそれぞれの勉強法をまとめていますので、ご覧ください。

》【科目B】基本情報技術者試験のアルゴリズムの勉強法【初心者向け】

》【科目B】基本情報技術者試験のプログラミング(疑似言語)の勉強法【初心者向け】

アルゴリズムとプログラミングの勉強は、将来のITエンジニアにも繋がるので無駄になりません。早めにマスターしておきましょう。

モチベーションアップのための情報

基本情報技術者試験は、取得すると様々なメリットがあります。

- ITエンジニアの給料、キャリアアップ

- 高校生は、大学入試の優遇制度あり

- 大学生は、単位として扱う事例あり。就活にも有利

- 就職や転職に役立つ

- 応用情報技術者試験への勉強に繋がる

1. ITエンジニアの方は給料、キャリアアップに用いられることが多いです。採用している企業も多数あります。

》基本情報技術者の企業活用事例「情報処理推進機構の公式サイト」

2. 基本情報技術者で大学入試が優遇される大学は、なんと200校を超えています。

》入試優遇している大学リスト(IPA公式サイトより)

3. 基本情報技術者を取得すると、単位がもらえる大学が増えています。さらに、受験料の補助、合格者の表彰、合格者への報奨金支給が導入されている大学も多くあります。

》単位が貰える大学一覧(IPA公式サイト)

》報奨金が貰える大学一覧(IPA公式サイト)

単位や報奨金が貰えるのはモチベーションがあがる

4. 基本情報技術者を取得していると、ITの基礎知識や技能を備えていることの証明になるため、雇う側からしても安心材料となり、就職や転職のプラス材料に繋がります。実際にリクナビやマイナビの募集要項にも記載されていることが多くあり、給与アップで転職できる可能性が広がります。

5. 基本情報技術者で勉強した内容は、1ランク上の応用情報技術者試験にも役立てることができます。応用情報技術者に合格するとさらにメリットがひろがります。

- 応用情報技術者に合格すると得られるメリット

-

- 給与up、昇進

- 就職、転職で更に有利に

- 中小企業診断士試験の第一次試験科目の一部免除

- 弁理士試験の理工V(情報)が免除

- 警察のサイバー犯罪捜査官及び情報処理区分の採用で加点

- 厚生労働省のモノづくりマイスター事業の募集要項の1つ

◆基本情報技術者のメリットは下記の記事に詳しくまとめてますのでご覧ください。

》基本情報技術者試験とは?メリット5つを徹底解説【23年4月より試験に大きな変更あり】

資格勉強はつらいけど、メリットも多い!

以上となります。少しでも資格勉強の助けになれば幸いです。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

》基本情報技術者試験の合格に向けた完全マップ

》プログラミングを最短でマスターして稼ぐ方法